为深入学习宣传贯彻习近平总书记重要讲话精神,引导青年学子将个人成长与家乡发展紧密结合,返回家乡参与各类实践活动。测绘地理信息学院积极响应号召,精心组织、广泛动员大学生参加“向基层报到”活动,鼓励测绘学子在乡村振兴、社会服务等关键领域展现青春作为、贡献青春力量,努力成为推动基层发展的排头兵和生力军。

24摄测2班丁晓语

丁晓语同学报名参加了家乡河南省济源市思礼镇的河道清洁志愿活动。这群返乡大学生志愿者们沿着蜿蜒的河岸开启了徒步清洁之旅。队伍兵分两路,一路志愿者手持轻巧却实用的垃圾夹,认真搜寻着每一处散落的垃圾。每发现一处,便迅速俯身,精准地夹起,再稳稳地放入随身携带的垃圾袋中,动作娴熟而流畅。另一路志愿者则穿上防水裤,毅然踏入浅滩区域,耐心细致地清理着被水草紧紧缠绕、被泥沙层层掩埋的垃圾。在清理过程中,一些大型垃圾,如废弃的旧家具、笨重的金属物件等,体积庞大且沉重,搬运起来极为艰难,常常需要几个人齐心协力才能挪动分毫,还容易弄脏衣物,但大家没有一个人喊苦喊累,更没有丝毫退缩的念头。丁晓语谈道:“通过这次的社会实践活动,我深刻体会到家乡的温度与厚度,也让我明白了青春的价值在于奉献与担当。作为新时代的大学生,我们有责任、有义务为守护绿水青山贡献自己的力量,从身边小事做起,用实际行动践行环保理念,让青春在公益服务中绽放出绚丽光彩,为城市的可持续发展添砖加瓦。”

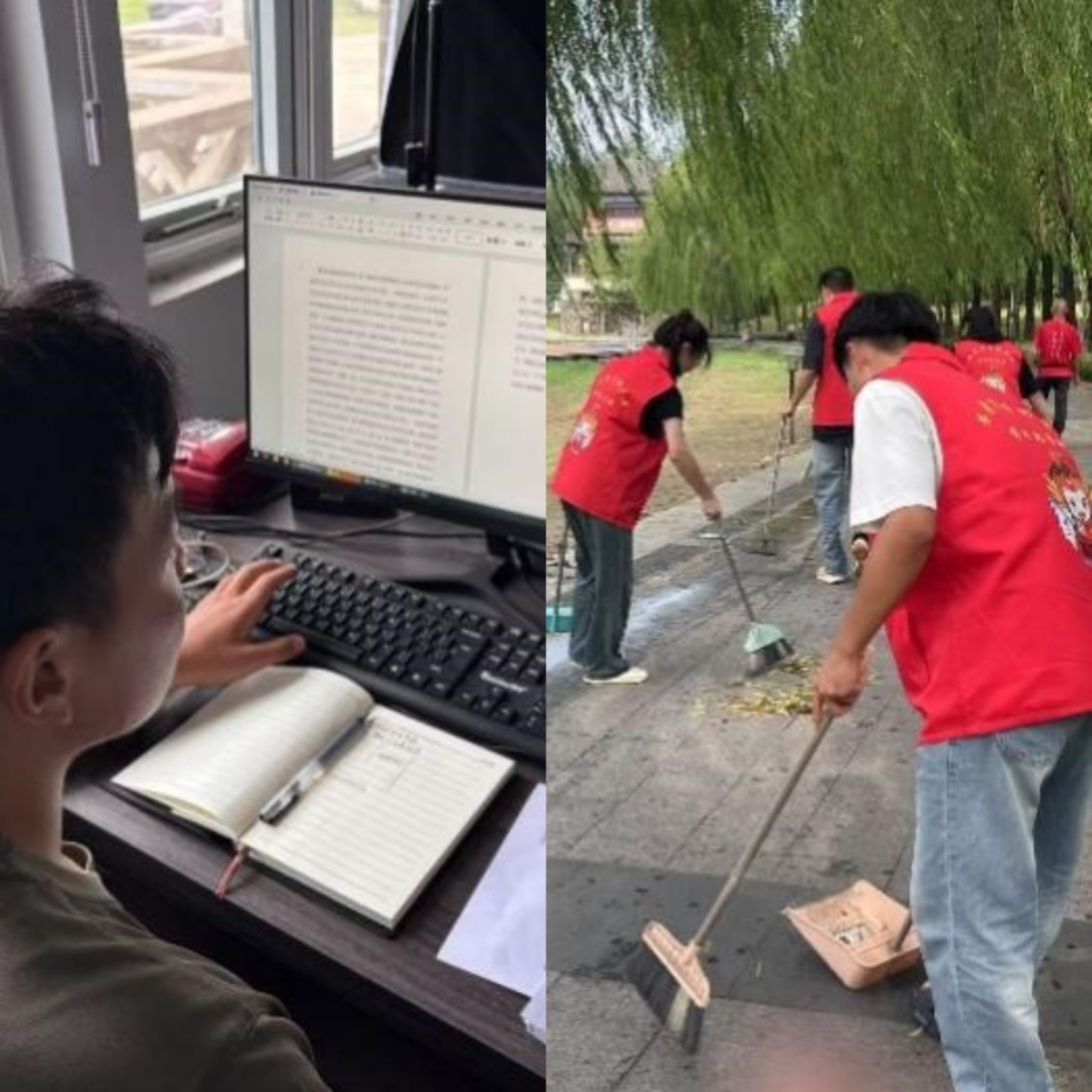

24测工1班郭晨萌

郭晨萌同学在暑期参加了家乡—河南省新乡市辉县组织的“爱园护绿 拾捡共城”环保公益活动。每日午后,志愿队伍便身着志愿服装,手持扫帚、垃圾袋、夹子等清洁工具,清理城市公园、社区广场等公共区域的垃圾。队伍中不同年龄层的志愿者们爆发出同样高涨的热情。年过六旬的大爷,虽已两鬓斑白,但干起活来丝毫不逊色于年轻人。他动作娴熟而专注地捡拾着地上的垃圾。他一边捡,一边饶有兴致地给我们讲述着城市环境的变迁。从过去清澈见底的河流,到如今偶尔会被污染的水域;从曾经绿树成荫的街道,到后来因建设而暂时杂乱的景象,再到如今大家共同努力下的逐步改善。最后,他语重心长地提醒:“环保可不是一时半会儿的事儿,得从咱们日常的小事做起,这样才能让咱们的城市一直美下去。”还有一群小朋友在家长的陪伴下,穿梭在公园的各个角落。他们一会儿蹲下身子捡起一张废纸,一会儿又兴奋地跑向家长,展示自己的“战利品”。还有一些小朋友主动当起了环保小宣传员,提醒路人要爱护环境。郭晨萌表示:“此次活动让我深刻体会到环保不分年龄,责任在于行动。老人的经验分享、孩子的纯真举动、同龄人的默契配合,都让我明白:守护城市绿色,需要每一个人的参与。”

24测信1班田盼雨

田盼雨同学在河南省安阳市道口镇红旗路社区参加“快乐成长”文艺志愿服务活动。她和其他志愿者们精心准备了丰富多样的绘画工具和材料,耐心地讲解绘画技巧、涂色方法,手把手地教孩子们如何勾勒出流畅而富有变化的线条。才艺表演当天,田盼雨早早来到舞台场地,迅速投入到紧张而有序的筹备工作中。她将气球编织成花朵、星星等各种可爱的形状,将其排列布置在舞台周围。随后,她根据表演节目的类型为孩子进行个性化设计,耐心地为每一位小朋友化上精致的妆容。过程中,田盼雨还不时和小朋友们聊天,询问他们的表演感受,分享一些有趣的小故事,缓解他们的紧张情绪。小朋友们在轻松愉快的氛围中完成妆容打造,看着镜子里美美的自己,他们开心得手舞足蹈,脸上洋溢着灿烂的笑容。田盼雨谈道:“这次志愿活动,于我而言,是走出自我小世界,触摸真实温暖的契机。孩子们用天真教会我保持对生活的好奇与热爱,而我也希望通过点滴努力,为他们的童年添一抹亮色。这不是单方面的给予,而是一场关于成长、关于爱与温暖的双向奔赴,往后想起,定是一段熠熠生辉的美好记忆,也会激励我继续投身志愿,传递这份纯粹的力量 。”

24摄测-无人机2尧同嘉

尧同嘉同学在暑期报名参加了家乡—河南省安阳市汤阴县组织的“实践出真知,青春正当时”社会实践活动。在保护河边环境的活动中,尧同嘉手持垃圾袋、夹子等工具,沿着河岸认真清理垃圾。烈日下,他没有一句怨言,弯腰拾起每一片纸屑、每一个塑料瓶。看着清理后整洁的河岸,他的内心充满自豪。尧同嘉还和其他青年志愿者面向20余名青少年开展了一场以“理论讲解+实景模拟+互动实践”为模式的防溺水专题教育公开课。他们通过剖析真实案例、互动问答、发放防溺水倡议书的形式,将溺水高发场景、危险水域标识等安全知识传递给青少年。此外,他们结合青少年群体特点,特别设计了"情景模拟实验室"环节,现场演示如何利用衣物、绳索制作简易救援工具,并组织学员分组进行"岸上呼救接力赛",通过角色扮演掌握"叫叫伸抛"急救口诀。尧同嘉表示:“通过这些活动,我深刻体会到,作为新时代大学生,不能只专注于书本知识,更应走出校园,为家乡发展贡献力量。返家乡实践,让我与家乡的联系更加紧密,也增强了社会责任感。未来,我会继续参与此类活动,用实际行动诠释青春担当,为家乡的美好明天添砖加瓦。”